Vous l’attendiez, elle est de retour : la nouvelle érotique de l’été à dévorer sous le parasol, sous vos draps ou à l’abri d’un arbre… que vous soyez en vacances ou au bureau ! Cette année encore, l’auteur Fabien Muller revient avec une nouvelle exclusive en 4 chapitres ultra courts écrite spécialement pour vous. Prête à découvrir « A l’ombre des Oliviers » ? On vous révèle aujourd’hui le chapitre 3…

Vous avez manqué un chapitre ? Retrouvez toute la nouvelle érotique « A l’ombre des oliviers ».

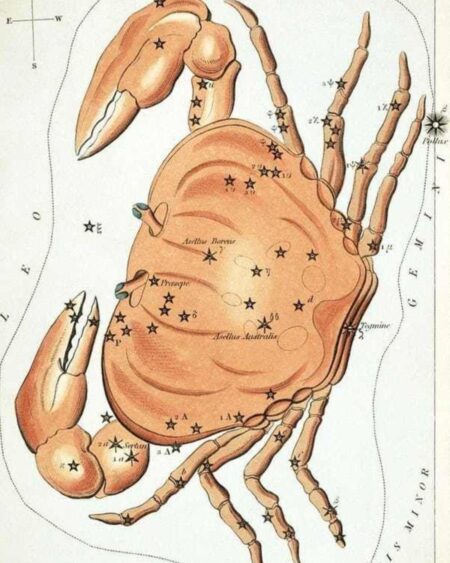

Texte « A l’ombre des oliviers » de Fabien Muller – Illustrations de Léa Taillefert pour Le Prescripteur

A l’ombre des Oliviers – Chapitre 3 (nouvelle érotique)

Un panneau défraîchi annonce l’entrée dans la petite bourgade de San Michele. L’impression d’abandon des lieux me submerge à nouveau. Aucun passant dans les rues, aucune voiture en circulation si ce n’est la mienne.

Je constate aussi qu’il y a très peu d’indications de rues, c’est un village pour habitués. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne viens pas ici (la règle est plutôt simple). Je choisis de naviguer un peu à l’aveuglette dans la ville, à l’instinct, à la recherche d’un commerce quelconque.

L’idée n’est pour le moment pas de compléter la liste de provisions de la propriétaire, mais plutôt de trouver à me sustenter.

Tout en continuant à rouler, je constate une autre anomalie dans le paysage : il n’y a personne dans les rues mais aucun emplacement de parking n’est libre. Les quelques rares places dessinées au sol sont occupées par des voitures poussiéreuses et relativement anciennes. Tout à coup, j’aperçois un véhicule en mouvement. Elle doit faire du 10 km/h au maximum (et encore, elle a le vent dans le dos). J’entreprends de la suivre en me disant qu’elle doit forcément aller quelque part – même si elle y va au ralenti.

Au bout de 200 mètres, elle pile littéralement et s’arrête. Au milieu de la chaussée. Une femme descend puis apostrophe quelqu’un dans un magasin (magasin que je n’avais pas vu car il ne possède aucune enseigne visible, seules quelques lettres peintes en blanc ornant la devanture). Une autre femme sort du magasin et elles se mettent à papoter sans prêter aucune attention à ma petite personne coincée dans… j’allais dire la circulation, mais il n’y en a aucune. Le problème de l’absence de places de parking est ainsi résolu : ici, on ne se gare pas.

La personne n’achète rien et repart à la même vitesse qu’à l’aller. C’était juste pour dire bonjour. Sans doute s’est-elle dit « Tiens, un être vivant, je vais m’arrêter ».

Je me gare alors sur le côté, au niveau d’un passage piéton et entre dans ce ressemble finalement bien à un magasin, même si son aspect paraît rudimentaire.

A la vue des produits qui y sont vendus, je dirais que c’est une épicerie. Cependant, elle vend aussi de la charcuterie et du fromage. Enfin, je dis du « fromage », mais je devrais plutôt préciser : « une centaine de types de mozzarella ».

Je m’approche du frigo et montre plusieurs produits avec mon doigt. La commerçante ne bouge pas le petit doigt et me regarde, sceptique.

Je suis prise d’un affreux doute et me demande si je ne viens pas de pénétrer dans une maison privée. Au moment où je vais faire demi-tour, je l’entends grogner.

Par réflexe, je réponds :

— Buongiorno…

Elle se met alors en position debout et passe devant chaque produit que j’ai pointé du doigt (elle a bonne mémoire). Elle va ensuite à sa caisse – sorte de relique du 20ème siècle – et me tend un ticket. Il est indiqué 6 euros et quelques centimes. Je regarde tout ce qu’elle a mis sur le comptoir, la somme semble dérisoire. Je sors un billet de dix euros. Elle grogne de nouveau, fouille dans sa poche et me sors deux pièces de deux euros qu’elle me tend. J’imagine qu’elle ne souhaite pas s’ennuyer à faire une soustraction exacte.

Je repars avec mes victuailles.

Je ne mourrai pas de faim aujourd’hui.

A l’ombre de la pergola, je reprends mon activité favorite depuis que j’ai atterri sur le sol italien : ne rien faire (mais avec application).

Il faut dire que mon horloge interne est passablement déréglée : je ne capte pas de réseau sur à peu près 99% du terrain, il ne fait ni chaud ni froid, je ne connais personne à 100 km à la ronde, il n’y a pas de vent, pas d’activité et la seule chose qui pourrait me distraire – un grand tailleur d’oliviers brun à la musculature imposante – ne semble pas vouloir se montrer aujourd’hui. Plus étonnant encore : mon corps et mon esprit semblent parfaitement s’adapter au fait de ne pas bouger le petit doigt. Sans doute le fait d’être dans un environnement parfaitement hermétique, à l’abri de toute information anxiogène. Aucune notification ne vient me stimuler. Il pourrait y avoir le déclenchement d’un conflit nucléaire planétaire ou le débarquement des aliens dans le 18ème arrondissement de Paris que la seule chose qui m’intéresserait serait la quantité d’eau à mettre dans la cafetière italienne.

Et tout à coup, mon corps est littéralement transporté dans une autre dimension sensorielle. Il est là. A quelques pas de moi, il s’avance d’un pas assuré et félin. Je suis prise de la certitude que quand il va ouvrir la bouche, il va rugir.

Mais en fait, non. Il s’arrête à quelques pas de la pergola et se met à me parler lentement, en mâchant ou avalant une grosse quantité des mots qu’il expulse distraitement de sa bouche parfaitement dessinée.

Ne comprenant pas un traître mot de ce qu’il baragouine, j’ai tout loisir de l’observer. Il est encore plus craquant de près. Ses cheveux bruns mi-longs et bouclés tombent en cascade sur ses larges épaules. Il a un demi sourire accroché en continu, comme s’il pensait à une blague tout en parlant. Une fossette se dessine sur la joue opposée à ce rictus en biais et il y a des yeux noirs très profonds et rieurs. Il fait quelques gestes des bras tout en monologuant et montre parfois les arbres autour de nous.

Je pourrais rester à apprécier la musicalité de ce corps et profiter de mon statut de spectatrice un long moment cependant je note qu’il paraît se lasser et j’interromps sa souffrance.

— I don’t speak italian, le coupé-je en détachant bien chaque syllabe.

Il me regarde. Semble hésiter.

Puis, finalement, il me prend par la main et m’emmène sous un olivier. Bêtement, je me mets à rêver qu’il va m’allonger dans une botte de paille… mais non. Il va chercher son échelle et mime le fait de monter et de jouer du sécateur.

Est-il en train de m’expliquer qu’il s’occupe des oliviers ? Cela je pense l’avoir déjà compris (j’ai aussi compris qu’il était musclé et qu’il sentait bon l’exotisme). Il me traîne ainsi sous plusieurs oliviers avec force gestes et paroles inintelligibles. Peut-être ne parle-t-il pas anglais et n’a-t-il pas compris que je ne maîtrise aucunement l’italien. Il semble absolument passionné par ce qu’il déblatère mais moi, c’est plutôt ce qu’il a sous ses habits – et que j’observe à la dérobée – qui me passionne.

Puis, subitement, il me tend son outil de travail et m’invite à monter à l’échelle. Surprise et ne sachant trop que faire, je me laisse faire et laisse un vent léger lécher mes jambes tandis que je grimpe. Il se tait, alors.

Vient-il de remarquer que je suis en jupe (courte) ?

Il monte quelques barreaux, lui aussi, et se retrouve à quelques centimètres de ma peau, derrière moi et légèrement en-dessous. Je sens la chaleur de son corps à travers mon t-shirt. Le silence tombe et de frôlements en murmure, il me montre comment couper quelques branches qui paraissent repartir vers l’intérieur de l’arbre, en direction du tronc.

A chaque effleurement de ma peau, je tressaille. Non. Je vibre, plutôt. Le terme est plus juste. Puis il ne me touche plus du tout mais je sens son regard sur moi. Il me déshabille du regard et tout en moi brûle.

Il est impossible qu’il ne sente pas mon trouble, j’envoie des ondes sexuelles de désir aux quatre points cardinaux. SOS. SOS. Sexe en détresse. Plonge ta langue en moi afin de me secourir.

Et puis subitement, plus rien. En une fraction de seconde, alors que je sens que l’univers va basculer, son téléphone vibre et il y a une rupture dans l’espace-temps. Le présent refait irruption, emportant tout sur son passage.

Je suis en haut d’une échelle, une conversation lointaine et incompréhensible me parvient et un léger vent de printemps fait onduler ma jupe de manière subtile et hypnotique.